コラム

株式会社ザ・アカデミージャパン 人材育成支援事業部 部長

2020.06.26

変化の激しい環境下、日本企業がグローバルでしなやかに生き抜くためには、「イノベーション」と「生産性の向上」が必要不可欠です。近年この2つのキーワードは多くの経営者がさかんに発信していますので、よく耳にされていることでしょう。

それゆえ、各企業ではさまざまな組織開発の方針が掲げられているはずです。たとえば「働きがいのある職場づくりを!」とか「挑戦する風土を醸成しよう!」、ほかにも「従業員エンゲージメントを高めよう!」といったように、いろいろな方針が打ち出されていると思います。

そしてそれらの方針に対する具体的な施策として、ホラクラシー経営※1やティール型組織※2の考え方を取り入れてフラットな組織をつくろうとしたり、1on1対話やサーバントリーダーシップを導入して、チームの心理的安全性※3を確保したりといったような、様々な取り組みが展開されていることでしょう。

ひと昔前の組織マネジメントであれば、企業の売上や利益の追求を目的にストレッチした中期ビジョン、例えば「世界シェアNo.1企業」といったような大きな目標を掲げて、仕事の合理性と効率化を徹底的に図るための組織体制を築き、階層と縦割りを敷き、上司は部下の行動をしっかりと管理し、会社や上司の利益に貢献した社員に対して役職と給与を与えることで会社へのロイヤリティ(忠誠心)を高める、といったことがされてきたかと思います。

しかし現代において、こういったやり方をしていたのでは、企業の成長は早々に限界に達してしまいます。なにより企業の成長の資源となる働く人たちの価値観や、働き方のニーズが大きく変化しており、このような組織マネジメントは現代にはそぐわないものになってしまったといえます。それゆえ各企業は「新しい組織の形」を模索しており、そのための取り組みが活発化しているというわけです。

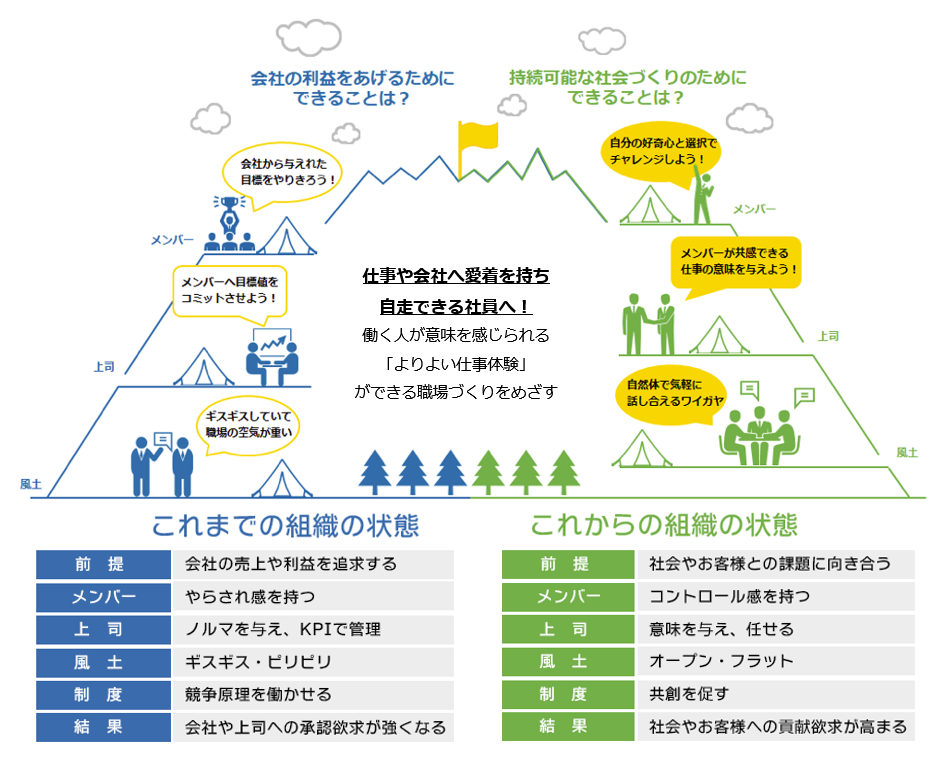

「新しい組織の形」を探すための方針や、具体的な施策は企業それぞれではありますが、最終的に目指すべき「理想の社員像」というものは共通していると思われます。

それは、イノベーションと生産性の向上を実現するために、仕事や会社に対しての愛着を持ち、自走できる社員だといえるでしょう。

こういった動きはデジタル社会が到来して、真の意味でビジネスに国境がなくなり、グローバリズムが浸透したこの5年のなかで注目されるようになり、働き方改革が積極的に推進されるようになったこの2、3年のうちでさらに強まったように感じます。

そして今、私たちが直面している新型コロナウイルス感染症の拡大によって引き起こされた様々な状況から、今後はリモートワークが業務遂行におけるスタンダードな姿になっていくことを考えれば、イノベーションと生産性の向上に向かって、仕事や会社に対しての愛着を持ち、自走できる社員をつくろうという勢いはさらに加速していくことでしょう。

それでは、会社や上司がフラットな組織づくりに取り組み、チームの心理的安全性を確保し、必要な知識・スキルを付与する環境を整えれば、自走できる社員が育ち、イノベーションと生産性の向上が実現できるかというと、そこには疑問を感じます。

それは、そもそも多くの企業で、古き良き日本企業や社会貢献のために邁進するベンチャー企業、社会起業家などでは当たり前にある、仕事をするうえでとても大切なことが欠けている気がするからです。その大切なたったひとつのこととは、働く人が自走する際の原動力となる『意味』の存在です。

最近の若手社員の特徴を尋ねると「挑戦心がない」とか「頼んだ仕事を断る」といったようなことを言われる方がいます。「若手に仕事を頼むと『その仕事、意味あるんですか?』なんて聞き返してくるんだよ。彼らには何事にもチャレンジするという気持ちが欠けていて困る。これも時代や環境の違いかな」といったような、上司たちの嘆きもよく聞きます。

たしかに若手の側にも問題はあるとは思います。ただ、個人的には「その仕事、意味あるんですか?」という質問は、実に的を射ているような気がするのです。

私自身、ロスジェネ世代の38歳ではありますが、体育会系育ちということもあり、さすがに先輩や上司の前で口にすることはなかったものの、若手時代はずっと「この仕事、何の意味があるんだろう?」とか、「そもそも何のために働くんだろう?」、「自分でなくてもいいんじゃないかな?」など、いつも自問していました。

人が自ら「やってみたい!」と感じ、行動するためには、それだけの「意味」が必要になるのです。

「意味」というと、なにやら大がかりなものをイメージするかもしれませんが、ここでいうのはそれほど大げさなものではありません。たとえば「自分の成長につながる」とか、「チームの役に立てる」、「困っているお客様の力になれる」、「社会貢献につながる」といったように、この仕事の目的や、それをやるべき理由は何か、ということです。

それはどんなものであっても構いませんが、それを上司が与えることさえできれば良いわけです。

実際には昔と比べて、社会貢献や自己成長への意欲が高い若手が多いので、これにより自走できるようになる人は多いはずです。

逆説的に考えれば、「若手に挑戦心がない」という状況は、会社や上司が意味を与える力を持っていないから引き起こされている状況に過ぎないかもしれません。

ここまで説明してきたことを読んで、いやいや「意味」については会社の企業理念や中期経営計画の中できちんと掲げられているんだ、とおっしゃる方もおられるかもしれませんが、それは間違った考え方です。なぜなら大切なことは、働く人それぞれが『共感できる意味』としてとらえているかどうかにかかっているからです。残念なことに今の時代、普通に仕事しているだけでは、共感を得られにくくなっているのが事実なのです。

基本的に仕事やビジネスは、「問題の発見」と「その問題の解消」を組み合わせることで成立しています。これまでの社会には、あらゆる場所で問題が顕在化し、あふれているような状況でした。一方で、それに対する問題の解消方法は希少だったといえます。だからこそ問題の解決策(例えば自社の製品やサービス)をより多くの人へ提供することが、お客さまの喜びと社会貢献へと繋がる。それこそが自社の存在価値や自分たちの仕事の意味なのだと、自然に感じることができました。

しかし、今の社会は大きく変化しています。あらゆる問題が既に解消されつつある状況であり、そんななかで競合(解決策の作り手)は増えているのです。つまり目に見える問題が減ってきているなかで、その解決策の提供は過剰になってきているのです。それゆえ、これまでと同じように、単に解決策(自社製品やサービス)を提供し続けているというだけでは、自社の存在価値や、自分たちの仕事の意味が伝わらなくなってしまったのです。

だからこそ、会社や上司は『共感できる意味をどう与えるか』ということが、これからの組織づくりにおいて必要な鍵となります。

当たり前のことかもしれませんが、そのために会社や上司に求められるスタンスは、会社の売上や利益の追求ではなく、お客さまや社会の課題に真剣に向き合って、まずはHOW(どうやってやるのか?)を伝えることをグッと我慢して、WHAT(目的は何か?)とWHY(それはなぜ大事か?)を問いかけ、語りかけ、働く人それぞれにとって『共感できる意味』を与えていくことが求められるのです。

そして、少しでもその意味を感じた人が「やってみたい!」と気軽にチャレンジできるように、心理的安全性の高い土壌を整えることが、仕事や会社へ愛着を持ち、自走できる社員を育て、その結果、企業にイノベーションと生産性の向上をもたらしてくれます。

持続可能な社会づくりに向かって掲げられた「SDGs・17の開発目標※4」に向け、日本でも自主的に取り組もうとする企業が増えてきています。このSDGsはまさに社会課題の方向性を示してくれるものであり、改めて、古き良き日本にあった「共感できる意味」を考えるヒントになるかもしれません。

今、このSDGsが広まっているのは、単に国からの要請があるということではなく、働く人の多くが「仕事の意味を求めている証」だといえるでしょう。

これは個人的な意見なのですが、仕事の意味を追求していくことは、これからのデジタル社会に求められる「人間らしさ(HUMANITY)」にもつながっていくのだと私は信じています。

だからこそ私は、これからも意味を感じられる「よりよい仕事体験ができる職場づくり」を支援することで、仕事を通じて幸せになる人を増やしていきたいと考えています。

|

※1 ホラクラシー経営 |

(TAC株式会社より関連研修のご案内)

レジリエンス・トレーニング(1日・計7時間)

レジリエンス・トレーニング管理職編(1日・計7時間)

新入社員向けレジリエンス研修(1日・計7時間)

リーダーシップ強化研修(1日・計7時間)

アンコンシャス・バイアストレーニング研修(1日・計7時間)

チーム力を高める「心理的安全性/サイコロジカル・セーフティ」の作り方

(1日・計3時間)

株式会社ザ・アカデミージャパン

THE ACADEMY JAPAN Co.,Ltd.

〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通14 KN日本大通ビル203