コラム

かなえ社会保険労務士事務所 代表

2020.09.01

社会保険労務士の漆原香奈恵と申します。

私は社労士として独立開業してから10年経過しましたが、これまでに様々な顧問先企業さまと関わらせていただき、行政や地方自治体との提携業務、士業パートナーとのプロジェクト立上げなどの活動のほか、複雑な障害年金の請求手続きに悩む、多くの個人の方々と接して参りました。

そんななか、企業における女性活躍推進については、担当者の方からさまざまなお悩みをお聞きしてきました。しかし、実は「女性の(仕事面での)活躍推進」は、「男性の(生活面での)活躍推進」だということにはお気づきでしょうか?

このコラムでは、その点についてご説明していきたいと思います。

女性活躍推進法は、平成28年4月から全面施行されました。

主な内容は次の通りです。

|

① 女性社員の活躍に関する状況の把握、課題の分析 |

|---|

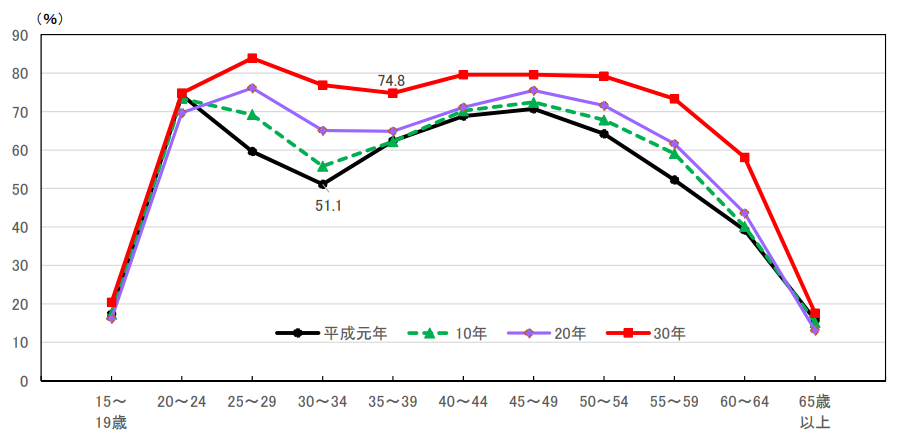

総務省統計局「労働力調査(基本集計)」によると、現在では、非正規雇用は増加しているものの、「M字カーブ」の底が上昇して台形に近づいており、次のような記述が見られます。

|

【「M字カーブ」が変化】女性の年齢階級別の「労働力率(※1)」をみると、「M字カーブ(※2)」の底は、平成元年は51.1%(30~34歳)でしたが、30年は74.8%(35~39歳)となっており、M字の底が上昇し、台形に近づいています。 |

<女性の年齢階級別労働力率の推移(平成元年~30年)>

(※1)労働力率とは、労働力人口比率((就業者+完全失業者)÷15歳以上人口)のことを指す。 (※2)女性の労働力率は、一般に、学校卒業後の年代で上昇し、その後、結婚・出産期に一旦低下し、育児が落ち着いた時期に再び上昇するという、M字カーブを描くといわれる。

資料:総務省統計局「労働力調査(基本集計)」

[出典]総務省統計局『統計トピックスNo.119 統計が語る平成のあゆみ』P5「図8 女性の年齢階級別労働力率の推移(平成元年~30年)」より

また、令和元年5月には改正女性活躍推進法が成立し、令和2年4月1日から順次施行されています。改正ポイントは次の2つです。

|

① 常時雇用する労働者数が300人以下の事業主は現在努力義務ではあるが、令和4年4月1日から、一般事業主行動計画の策定や情報公表の義務が101人以上の事業主まで拡大。 |

|---|

これを受けて、このコラムを読まれている方がお勤めの企業でも、既に様々な取組を実施されていたり、取組む準備をされていたりすることかと思います。100人以下の企業でも、女性活躍推進は人材確保のためにも注目されています。

しかしながら、一部の働く女性からは次のような声も聞こえてきます。

|

・管理職を務める自信がない。 |

|---|

つまり、管理職に対して、「責任が重い」「自由が無い」「両立は難しい」などという、大変なイメージばかりが先行してしまい、苦手意識がわいているのかもしれません。

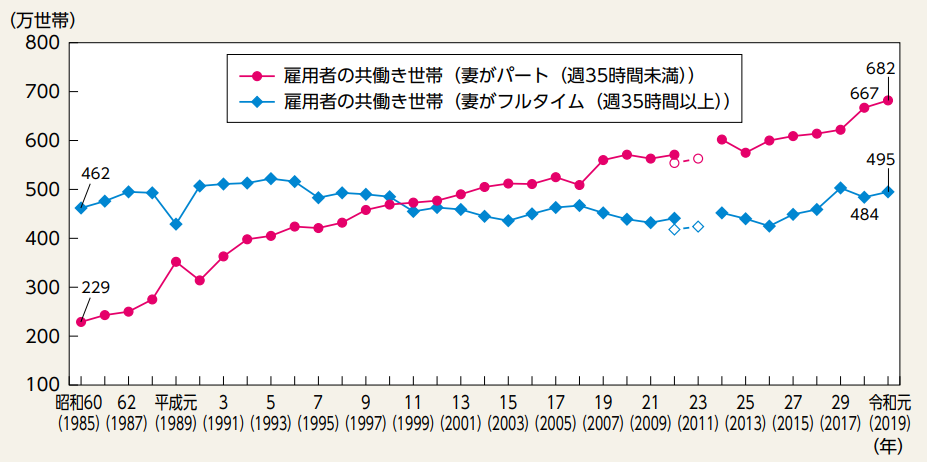

内閣府男女共同参画局がまとめた「令和2年度 男女共同参画白書」によると、共働き世帯は年々増加していますが、妻がフルタイムの世帯にはあまり変化は見られません。

<妻の就業時間別共働き世帯数の推移>

(備考)

1.昭和60年から平成13年までは総務庁「労働力調査特別調査」(各年2月),平成14年以降は総務省「労働力調査(詳細集計)」より作成。「労働力調査特別調査」と「労働力調査(詳細集計)」とでは,調査方法,調査月等が相違することから,時系列比較には注意を要する。

2.「雇用者の共働き世帯(妻がパート(週35時間未満))」とは,夫は非農林業雇用者(非正規の職員・従業員を含む)で,妻は非農林業雇用者で週35時間未満の世帯。

3.「雇用者の共働き世帯(妻がフルタイム(週35時間以上))」とは,夫は非農林業雇用者(非正規の職員・従業員を含む)で,妻は非農林業雇用者で週35時間以上の世帯。

4.平成22年及び23年の値(白抜き表示)は,岩手県,宮城県及び福島県を除く全国の結果。

[出典]男女共同参画局『男女共同参画白書 令和2年版』P19「Ⅰ-特-12図 妻の就業時間別共働き世帯数の推移」より

個々の働くことに対する価値観や希望は幅広く、女性従業員が何を重視して、勤務している企業に何を求めているかを把握することも重要です。

手間がかかり、面倒な作業と思われる方もおられるかもしれませんが、従業員が求めていることと会社が求めることにズレが生じて互いにストレスとならないよう、時間を惜しまずに丁寧に把握する機会を設けましょう。

その上で、従業員が希望する働き方で個性を発揮しながら仕事に対するやりがいや面白さを感じられるようになるには、どのような環境であると良いのでしょうか。

女性の活躍を推進するためには、次の3つの面があると考えます。

キャリアアップや成功体験を積む中で、仕事に対する自信ややりがいは生まれます。最初から、スキルに自信を持つことや管理職を目指したいという気持ちになる方ばかりではありません。小さな成功体験から少しずつ実績を重ねることで、仕事に対する自信がつき、面白さや、やりがいが自然と出てくるでしょう。

人は、身近な環境から影響を受けます。また、自分と共通点の多い環境にいる人に親近感がわいたり、興味をもったり、刺激を受けたり、互いに参考にし合ったりもします。

例えば、介護と仕事、健康と仕事、育児と仕事、子の受験と仕事、年代と仕事、様々なテーマで交流の機会を設けていかがでしょうか。このような場から仕事を続けていく励みとなるエネルギーを補給し、両立のスキルを学び、悩みを解消することができれば、前向きな気持ちで仕事に取組めるきかっけとなるかもしれません。

育児・介護・闘病との両立など誰しもが当事者になる可能性のあることに対して、安心して長期的に働き続けられる制度が整えられていること、さらに、形だけではなく、実績を出していくことで、後に続く世代にとっても、先を見据えて長期的に働き続けるプランを描きやすくなります。

特に、女性はライフステージによって、重視するものや価値観が変化する傾向にあります。この変化に耐えられる仕組みづくりをすることも、疲弊してストレスを溜め込んでしまうことなく働き続けていくために大切なことだと考えます。

例えば、次のような例があげられます。

|

① フルタイムの管理職だけではなく、女性リーダーの働き方の選択肢を増やして制度設計し、多様なロールモデルを創出すること。 |

|---|

特に3つ目の「個々の従業員が先を見据えることのできる制度の整備と実績づくり」については、女性だけでなく、男性にも当てはめることができます。

女性が仕事と生活を両立していくには、男性の家事・育児・介護への参加が必要不可欠です。男性の育児休業を取得しやくするなど、男性社員の生活と仕事を両立するための環境づくりも同時に推進していくことが、さらなる女性活躍推進の加速に繋がります。

こういったことを踏まえて、ぜひ企業において取り組んでいただきたいことを、以下にあげておきたいと思います。

女性だけが家事や育児などをしつつ仕事でも活躍することは、短期的には可能かもしれませんが、長期的には疲弊・負担へと繋がり、仕事か生活(家庭)のどちらか一方を諦めざるを得ないパターンを生んでしまうでしょう。しかし、日本の経済・人口を考えると、これからの時代は、両方諦めない人を増やすことが望ましいのです。

女性の仕事面での活躍を推進するということは、「男性の(生活面での)活躍推進」にも繋がります。その相乗効果が、男女それぞれの特性の良さを生かしつつ、環境に合わせて個性と能力を発揮できる社会を実現するための鍵になると考えます。

そのためには、「日本の小さな頃からの教育改善」や「男性管理職の意識改革」等、根本的なところを見直す必要も出てくるでしょう。

夫が仕事を休んで子育てをすることに対しての罪悪感(妻からの夫に対する罪悪感。夫から会社への罪悪感)を潜在的にもっている日本人は多いのではないでしょうか。実際に、平日に開催される幼稚園のイベントや小学校の授業参観には圧倒的にお母さんの参加が多いです。

女性が3歳未満の子を預けて働く罪悪感、仕事帰りの夫に料理をさせる罪悪感、子どもがいないことの罪悪感、親を老人ホームに入れることへの罪悪感、こういった価値観からくる呪縛は、いつからしみついてしまったのでしょうか。

生きやすい社会となるよう、役割を分担するのではなく、男女が共に協力し合いながら、家事をして、仕事をして、子育てをして、介護をすることが自然な社会になるよう、小さなころからの教育を改善することが必要です。

また、後悔しない人生設計の選択をしていくためにも、男女の体の仕組みを教育する機会を増やすことも必要でしょう。特に出産は、選択するタイミングに限りがあります。

男性の生活面での活躍推進を実現するためには、(特に昭和の時代に育てられた一部の)男性管理職・経営者の意識改革も必要となるでしょう。男性管理職・経営者の理解無くして、男性が育児や介護休業を取得しやすい環境を構築することは困難です。管理職研修などにより、管理職の意識を統一し、育児・介護休業制度やハラスメントへの理解を促していくことも、社員が安心して制度を活用しながら働き続けるために重要なステップとなります。

女性活躍推進法には罰則はありませんが、企業のイメージアップ、優秀な人材の採用、離職率の低下による優秀な人材の持続などにも有効となります。

女性活躍推進に対し取組をされている企業は、社内だけではなく社外に対しても積極的に公表しましょう。堂々とアピールすることは、労働者にも会社にとってもメリットがあります。女性活躍に取組まれている環境で働きたいと考えている人に伝われば優秀な人材の確保へと繋がり、また、オープンにすることで、企業にとっての意識も高まるでしょう。さらには、女性活躍に取組まれる企業が増えていくことへの拍車にもなるでしょう。

国、地方公共団体、企業が一体となって、男女が安心して働ける柔軟な職場環境を構築することが、女性だけでなく、多様な人々の個性と能力が十分に発揮できる社会の実現へと導くことになるでしょう。