コラム

Office CPSR 臨床心理士・社会保険労務士事務所 代表

koCoro健康経営株式会社 代表取締役

2019.11.05

2015年12月より労働安全衛生法が改正され、企業が従業員に対してストレスチェックを実施することが義務付けられました。これを受けて、このコラムをお読みの方がお勤めの企業でも、ストレスチェックが実施されているかと思います。

しかしながら、一部の企業からは、

・なんとなく実施しているけれども、特段の意味を感じない

・やることが目的となり、マンネリ化している

・手間が増えただけで、担当者がメンタルヘルス不調になりそうだ

といったような声も聞こえてきます。

自社でストレスチェックがマンネリ化してしまったと感じたときに、チェックすべきこととはなんでしょうか?

このコラムをお読みの方の多くは研修担当の方で、直接ストレスチェックに携わっているという方は少ないのかもしれませんが、もしも人事部にいらっしゃって、ストレスチェックにも関わっているのだとしたら、ぜひとも以下のポイントをチェックしてみていただきたいと思います。

|

Check Point |

ではこれらをひとつずつ解説していきたいと思います。

回収率とは、人事や総務等、ストレスチェックの実施事務従事者に対して回収された率のことです。多くの場合、この数字は従業員からの会社への信頼度を示しているといえます。毎年この数字が下がっているといったときには、従業員からの信頼がドンドンと薄れている可能性があるので要注意です。

回答率とは、回収されたものの中できちんと回答されているものの割合を指します。回収率が高くても回答率が著しく低いといった場合には、回答率が低い状況よりもさらに会社を信頼していない人が多いという可能性がありますので、さらに注意が必要です(一応提出しているが、回答しないよりも根が深いと考えられるため)。もしも、現在のストレスチェックの回答率がわからない状態ということであれば、再考が必要です。

集団的分析は努力義務ではありますが、ぜひともやっていただきたい分析です。特に部署ごとに健康リスクを比較してみるとよいでしょう。例えば経年で見たときに、業務内容は変わらないのに、スコアが大幅に上下するといったことがあります。このようなときは危険サインの表れといえますので対処が必要です。たとえば上司が変わったとか、メンバーに変動があったのか、はたまた中心的人物がいなくなったのかといったような、なんらかの問題があったか、要因を検討する必要があります。

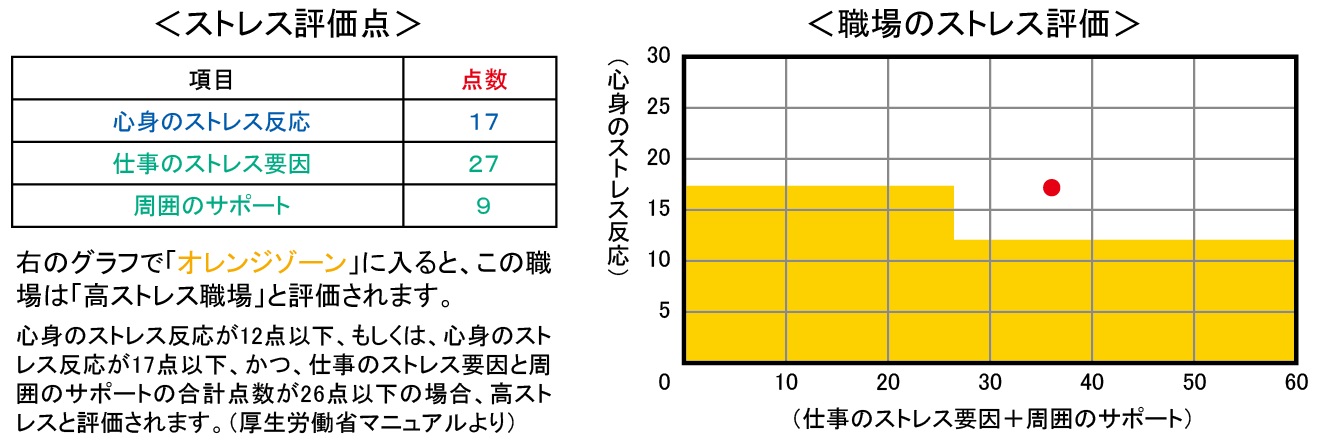

高ストレス者については、会社の衛生委員会で基準を設定することができます。ただ多くの場合、厚生労働省の基準に従って設定しているかと思います。これを基準として経年で比較し、高ストレス者の変動を見ることが大切です。高ストレス者の出現率と、前年も高ストレス者であった人の割合、そして初めて高ストレス者になった人の割合などが指標として活用できるかと思います。

仕事の満足度は、職業性ストレス簡易調査票では「仕事に満足だ」の1項目で測定されます。しかし、たかが1項目と侮ることなかれ。この項目が高い方は、ストレス反応が比較的低いことが多いのです。そこで、この項目のスコアが高い部署にフォーカスし、自社での改善のヒントにつなげることが大切です。

ストレスチェック制度では、高ストレス者に該当し、かつ高ストレス者本人が希望した場合には、必ず医師との面談を実施しなければなりません。しかしながら残業時間100時間超の方を対象とした面談と同様に、面談希望者は少ないのが現状です。ところが産業医の方がきちんと社内で機能している企業の場合、高ストレス者の半数近くが普通に面談を希望するものです。ですから自社でそのようになっているのか、ぜひ点検してみてください。例えば高ストレス者が10%程度存在するにもかかわらず、医師への面談の応募率が0%である、といったようなときには対応が必要です。

一般的に企業においてメンタルヘルスの問題は、タブー視されがちなものです。メンタルという言葉が、なにか忌避すべき言葉のように使われてしまうと、実際に従業員が体調を崩した時になかなか言い出すことができなくなり、症状をより悪化させてしまうことがあります。そのようなことにならないように、ストレス反応を中心としたメンタルヘルス問題がオープンに(とはいっても、もちろんプライバシーには配慮した上で)会話されているか、点検することが大切です。

残念ながらストレスチェック制度は、実施するだけでは何の効果も産み出しません。例えば、マネージメントをしていて、過去に部下がメンタルヘルス疾患等で休職となった体験を持っている管理職にとっての関心事は、「どうすれば事前に察知し防ぐことができるか」ということでしょう。

そのため、日ごろ私が管理職研修などを行う際にはいろいろなポイントをお伝えし、実際にロールプレイをすることで定着を図るようにしているのですが、今回はその中から1つのポイントをお伝えしたいと思います。

部下の不調を事前に気づいて休職を防ぐポイント、それは「いつもと違うに気づく」ことです。

実はこの「いつもと違う」に気づくのは、案外大変なことです。なぜなら「いつも」を知っていないといけないからです。そのためには日ごろから部下とコミュニケーションをとっていないと、いつもと違うのか、それとも同じなのかを判断することができません。義務化されたストレスチェックを実施したとしても、普段を知らないのでは効果が薄いでしょう。

逆に「いつもと違う」に気づけるくらい上司と部下とのコミュニケーションが密な職場では、部下も相談がしやすく、副次的にもメンタルヘルス疾患が発生しにくいともいえます。

ストレスチェックがマンネリ化していると感じられた方にお伝えしたいのは、メンタルヘルス対策も、ハラスメント対策も最終的には職場のコミュニケーションが大切であるということです。そのためには、ストレスチェック制度も活用し、職場のコミュニケーションを活性化することが大切です。

職場におけるストレス問題は、企業にとって最も悩ましい問題です。そのためには、いろいろな取り組みがありますが、職場環境改善のためのヒントとして、平成16年厚生労働省労働科学研究費補助金労働安全衛生総合研究事業「職場環境等の改善等によるメンタルヘルス対策に関する研究」*の一部を紹介したいと思います。

冷暖房設備などの空調環境、照明などの視環境を整え、うるさい音環境などを、個々の作業者にとって快適なものにする.

健康を障害するおそれのある、粉じん、化学物質など、人体への有害環境源を隔離するか、適切な防護対策を講じる。

職場における受動喫煙による健康障害やストレスを防止するため、話し合いに基づいて職場の受動喫煙防止対策をすすめる。

快適で衛生的なトイレ、更衣室を確保し、ゆっくりとくつろげる休憩場所、飲料設備、食事場所や福利厚生施設を備える。

災害発生時や火災などの緊急時に適切に対応できるように、設備の改善、通路の確保、全員による対応策と分担手順をあらかじめ定め、 必要な訓練を行なうなど、日頃から準備を整えておく。

これらのなかでも、受動喫煙の防止については、労働安全衛生法で努力義務として定められています。

また緊急時の対応については災害だけではなく、突然、メンタル疾患を発症した場合や、社員が自殺をほのめかしたりした場合も含めて対応策をきちんと策定し、少なくとも管理職には研修という形でも周知しておくのがよいでしょう。

社員にとって、会社が自分たちのことを考えてくれているのだと感じられるような、そんな安心して働ける職場を提供するべきです。そのように社員が感じている会社は明るく、生産性も高く、なにより離職率が低いのですから。

*厚生労働科学研究費補助金 労働安全衛生総合研究事業「職場環境等の改善等によるメンタルヘルス対策に関する研究 」主任研究者 東京医科大学 衛生学公衆衛生学教授 下光 輝一