[特集]公認 不動産コンサルティングマスター資格と対策講座のご紹介

社会経済環境の変化に伴い、個人・法人を問わず不動産に関するニーズは多種多様なものとなっています。また、不動産の流動化・証券化の進展など不動産関連業務は高度化・複雑化してきており、不動産の有効活用や投資等について、高い専門知識と豊富な経験に基づいたコンサルティングが求められるようになってきています。

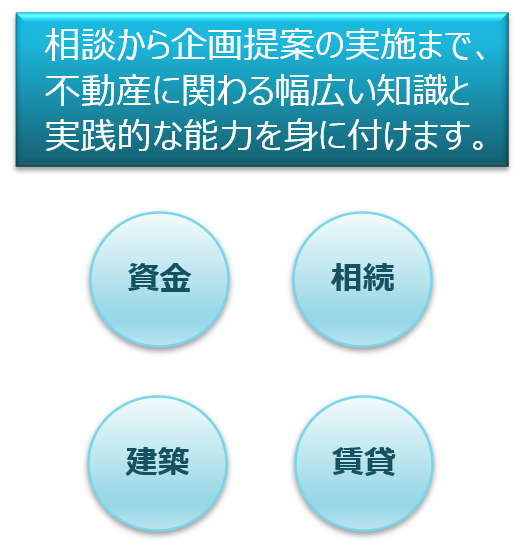

このようなニーズに的確に応えることのできる専門家として期待されるのが、「公認 不動産コンサルティングマスター」、すなわち、公益財団法人 不動産流通推進センターが実施する試験に合格し、不動産コンサルティングに関する一定水準以上の知識及び技術を有すると認められて登録された人です。

“公認 不動産コンサルティングマスター”は、不動産に関する業務に関して、実務的にはハイレベルな資格です。

だから、幅広い知識・ノウハウが要求されます。

しかしその分、ステイタスや活躍のステージは大きく広がります。

■お客さまは不動産に関して様々な相談事を持っています

不動産を「売りたい・買いたい」「貸したい・借りたい」といった要望に応える業務は、宅地建物取引業の範疇ですが、お客さまが不動産について求めるものはこれにとどまりません。

相続した土地に収益物件を建てたい、空室の多くなった賃貸住宅を何とかしたい、所有地を隣地と合わせて活用したい……。このような不動産にまつわる様々な相談事に応え、その解決策・改善策を示す業務が、一般に不動産コンサルティングと呼ばれています。

■超高齢社会の進行でコンサルティング領域が広がっています

超高齢社会は、相続や年金のみならず、サービス付き高齢者向け住宅や、高齢者施設などの住まい方に対するコンサルティング需要も生み出しています。

住宅の譲渡や相続対応などを含め、お客さまが所有する不動産や新たな不動産・施設への移転に対する的確なリロケーション・アドバイスも重要となります。既存住宅をどのようにして改修して、よりよい居住性や価値を捻出するのか、耐震性や省エネ性能をどのように確保するか、不動産コンサルティングの領域は、ますます広がっており、広くかつ専門性をもったアドバイザー育成の必要性が高まっています。

「サービス付き高齢者向け住宅や高齢者施設開発の相談に乗ってほしい」「相続した土地に収益物件を建てたい」「空室の多くなった賃貸住宅を何とかしてほしい」「所有地を隣地と合わせて活用したい」

これらのニーズにこたえていくのが、公認 不動産コンサルティングマスターの活躍領域です。

不動産に関わる法律・税制・建築などの幅広い知識とノウハウを駆使し、お客さまが最善の選択や意思決定を行えるように企画、調整し、提案します。

■身につける知識・能力

【事業・実務】不動産を取り巻く環境分析能力、事業計画能力、さらには不動産投資や組み換え、不動産の証券化、相続対策等、幅広い知識が求められます。

【法律】不動産の公法的規則の側面(都市計画法、建築基準法など)と、不動産の私法的側面(民法、商法、借地借家法、不動産登記法など)に関する知識が求められます。

【税制】不動産の取得・保有・運用・売却に係る税制、有効活用事業等に関する税制、特例・租税特別措置等の概要、不動産証券化の税務などの知識が必要です。

【建築】都市計画法・建築基準法等の法的知識および設計・施工・建物維持管理等に関する知識が必要となります。リフォームや省エネ対応の促進なども押さえておく必要があります。

【経済】「経済動向が不動産市場にどのような影響を与えているのか」という観点から、不動産を取り巻く経済情勢、マーケティングに関する知識・分析能力が問われます。

【金融】金融市場の緩和や、引締めが不動産市場にどう影響するのか。金融政策の内容、金利水準や株価などの知識と、投資対象資産としての知識が求められます。

■資格アドバンテージ

①宅建業務とは分離独立した業務として報酬受領が可能

不動産コンサルティング業務は、「不動産に関する専門的な知識・能力を活用し、公正かつ客観的な立場から、不動産の利用、取得、処分、管理、事業経営及び投資等について、不動産の物件・市場等の調査・分析等をもとに、依頼者が最善の選択や意思決定を行えるように企画、調整し、提案する業務」であり、一定の要件のもと、宅地建物取引業務とは分離独立した業務として報酬の受領が可能となります。

②法令上の制度に関する人的要件

「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定された方は、下記の資格を獲得。

(1)「不動産特定共同事業法」における「業務管理者」となる資格

(2)「不動産投資顧問業登録規程」における「登録申請者」及び「重要な使用人」の知識についての審査基準を満たす資格

(3)「金融商品取引法」における「不動産関連特定投資運用業」を行う場合の人的要件を満たす資格

■お申込み・試験日等(日程等は令和6年度実施例となります)

1.申込期間:令和7年7月16日(水)10時00分~令和7年9月17日(水)23時59分<Web申込>

2.試験日時:令和7年11月9日(日)【択一式試験】午前10時30分~12時30分 【記述式試験】午後2時00分~4時00分

3.受験手数料:31,500円(税込)

4.試験地(予定):札幌・仙台・東京・横浜・静岡・金沢・名古屋・大阪・広島・高松・福岡・沖縄(申込時に選択)

5.受験資格:受験申込時点で次のいずれかに該当する方

①宅地建物取引士(旧・宅地建物取引主任者)資格登録者で、現に宅地建物取引業に従事している方、または今後従事しようとする方

②不動産鑑定士資格登録者で、現に不動産鑑定業に従事している方、または今後従事しようとする方

③一級建築士資格登録者で、現に建築設計業、工事監理業等に従事している方、または今後従事しようとする方

| ※なお、試験合格後の技能登録(「公認 不動産コンサルティングマスター」の認定)のためには、受験資格①~③についての資格登録後、その業務(①については不動産業)に関する5年以上の実務経験を有すること等の要件が必要です。①~③の業務の通算(合計)で「5年以上」とすることはできませんのでご注意ください。 |

6.試験の内容

①択一式試験(50問、2時間)100点満点

不動産コンサルティングを的確に行うために必要な基礎知識、専門知識及び一般知識について、マークシート方式で解答する四肢択一式の設問です。電卓は使用できません。

②記述式試験(必須科目4問・選択科目1問の計5問、2時間)100点満点

択一式試験の知識に加えて、総合能力及び応用能力について、記述式試験を実施します。

一部の科目には、計算問題もあり、電卓の使用ができます。また、語句・数値の記入の他、一部の科目では、知識や考え方を100字程度の

簡潔な文章にまとめて解答する問題もあります。選択科目の問題は試験会場で選択します。受験申込時の選択指定はありません。

(試験科目について)

| 試験科目 | 必 修 ・ 選 択 の 別 | ||

| 択一式試験 | 記述式試験 | ||

| 実 務 | - | 必修:2問 | |

| 事 業 | 必 修 | 必 修 | |

| 経 済 | 必 修 | 必 修 | |

| 金 融 | 必 修 | (選 択) | |

| 税 制 | 必 修 | (選 択) | |

| 建 築 | 必 修 | (選 択) | |

| 法 律 | 必 修 | (選 択) | |

*「令和7年度 不動産コンサルティング基本テキスト」の内容を中心に出題されます。ただし、テキスト以外からの出題も一部あります。

7.試験合格基準

択一式試験と記述式試験の合計200点満点のうち、一定基準以上の者。合格基準点は、年度により異なります。

8.合格発表

令和8年1月9日(金)

| 試験の詳細につきましては、公益財団法人 不動産流通推進センターWebsiteの「不動産コンサルティング技能試験」をご覧ください。 |

TACでは、この公認 不動産コンサルティングマスター試験の合格を目指すベーシックコースとして、本試験の出題ベースとなる公式テキストを使用し、わかりやすさにこだわったWeb講義と、知識の定着度をしっかりと確認できるWebテストなどをパッケージにした「不動産コンサルティング技能試験対策Webコース」をご提供しております。

◎不動産コンサルティング技能試験対策Webコース

~インプットからアウトプットまで試験対策を本コースで網羅

| 受講期間 | 4ヶ月 | 受講料 | 29,000円(消費税10%込み) | ||

| 難易度 | ★★ | 受講形態 | Web通信 |

<コースの特色>

◇頻出論点に絞ったWeb講義で学習の負担を減らし、効率的に合格を目指すコースです。

◇わかりやすさにこだわったWeb講義は充実の25時間。講義はスライドで進行していくためテキストの持ち歩きが不要。細切れの時間で学習が可能です。

◇インプットからアウトプットまで、試験対策のすべてを網羅しています。

◇本試験の出題ベースとなる公式テキスト(公益財団法人 不動産流通推進センター)を使用します。

◇繰り返し実施可能なWebテストで、知識を実践的なものとすることができ、定着も早まります。

◇学習コンテンツ一式をリーズナブルな価格でご提供。

コースの詳細につきましては、こちらをご覧ください。

⇒ 不動産コンサルティング技能試験対策Webコース(コース紹介ページ)

「不動産コンサルティング技能試験対策Webコース」のサンプル講義動画(約3分間)をご用意しました。ぜひご視聴ください。 |